ÂŤÂ Odilon Redon , par Ămile Bernard, est paru dans LâOccident n° 30, de mai 1904.

Odilon Redon

Spleen et idĂŠal.

Charles BAUDELAIRE.

Ma pensĂŠe est un monde errant dans lâinfini.

V. HUGO.

Violemment, et hors de toute entente banale, voici une Ĺuvre de cauchemar et de splendeur.

Sa moralitĂŠ puissante proclame dĂŠsespĂŠrĂŠment lâanxiĂŠtĂŠ dâexister dans la laideur et le mystère…

Descendons-en la spirale dâangoisse :

Dâabord aux murs de la geĂ´le sombre oĂš le prisonnier enserre volontairement sa vie, voici les hiĂŠroglyphes de cette âme noire qui doit, par un infernal sortilège, malgrĂŠ elle, se raconter Ă nous.

Sous lâĂŠpaisseur de tĂŠnĂŠbreuses fumĂŠes de dĂŠsastres, de fantĂ´males apparitions se dressent, faiblement ĂŠclairĂŠes dâun soleil qui râle sur un invisible horizon ou brillant dâune intĂŠrieure lumière, comme si une lampe en elles captivait sa lueur.

Un mystère profond plane, et voici que semble vivre, soudain, toute chose ; non point de la bruyance blessante et coutumière, car le geste et la matière sont absents, mais de la spiritualitÊ mouvant dans ce nouveau monde ses obsÊdantes vÊritÊs.

Enfui du visage qui lâenfanta, un Ĺil, astre perdu, promène dans les ĂŠpaisseurs nocturnes lâabomination du dĂŠsespoir. A quelle catĂŠgorie dâĂŞtres a-t-il appartenu ? A quel gĂŠnie condamnĂŠ par lâostracisme vulgaire ? A quel dieu tombĂŠ du fronton du temple des gloires humaines ?…

Au sein des marĂŠcages aux ondes nausĂŠeuses et huileuses, recevant le pâle rayon dâun astre malade, des fleurs sâĂŠpanouissent en tĂŞtes blĂŞmes au rictus de fille, au regard de proxĂŠnète et de cafard.

Des scènes les plus banales lâartiste semble avoir pris Ă tâche de traduire lâeffroi latent, et, un acadĂŠmicien Ă tĂŞte de mort, Ă gros yeux, Ă nez pourri, dĂŠsigne de son fringant geste de pantin des couronnes et des livres Ă tranches dâor.

Parmi ces tableaux, ouverts comme autant de fenĂŞtres dans les murailles, il sâen rencontre oĂš de mĂŠlancoliques beautĂŠs apparaissent sortant dâun nuage, comme après la pluie dolente apparaĂŽt le soleil. Ainsi quâun paysage mouillĂŠ de mille pierreries ĂŠtincelantes, des femmes revĂŞtues des plus troublantes gloires, parĂŠes de chevelures ĂŠpandues Ă flots, semblent penser Ă de graves choses sidĂŠrales ; et leurs yeux, habitĂŠs par les mĂŠlancolies languides, ont des charmes si grands quâon les contemple sans les pouvoir quitter. Couvertes de tous ĂŠclats, elles reçoivent toutes les lumières et sortent dâun nimbe oĂš sâĂŠpanouissent mille fleurs qui semblent leur ĂŞtre jetĂŠes par les anges.

Mais ces visions de joie se rarĂŠfient, sâeffacent, et voici un antre obscur oĂš se meuvent dâĂŠpaisses formes que lâombre dĂŠvore : câest une prostituĂŠe, elle est nue, et ses yeux creux, et sa bouche lippue, et son geste lubrique trahissent sa satanique origine ; des larves grouillent dans la nuit oĂš cette crĂŠature agite sa concupiscence.

Des princesses aux profils dâune tragique splendeur dissipent cette lĂŠthargie nocturne pour dâune cruautĂŠ menaçante mettre la ligne dure et froide sur le soleil… Un bois aux chĂŞnes ancestraux allonge ses profondeurs : ses troncs sont dâĂŠnormes serpents exhalant une fumĂŠe noire, ses branches

mortes sont les bras de squelettes penchĂŠs vers le passant, se tendant avec complaisance aux oiseaux lugubres ; parfois une plante parasite jette sur ces arbres la fusĂŠe de son ĂŠclosion, vibre comme un faisceau lumineux impuissant Ă combattre la tĂŠnèbre…

Mais les images se multiplient, et des temples emplis de comètes, des ĂŠdifices montrant des fresques brillant dâun ĂŠclat propre, des visages emprisonnĂŠs dans des lanternes se dĂŠvoilent maintenant. Les formes et les ĂŞtres se transfigurent, la destination vulgaire des objets change, la nature elle-mĂŞme sâagrandit, manifestant les effrayants pouvoirs qui la meuvent.

Au milieu de plaines nues et mornes, des hommes portent sur leur dos de hideuses chimères, tandis que dâautres marchent en remorquant avec effort des grappes de ballons dont chacun est un visage.

De prodigieux nuages, ĂŠblouissants comme des blocs de neige impĂŠrieux, ĂŠcrasent de leurs lourdes ombres projetĂŠes les campagnes et les villes…

Des batailles, des dieux, des anges, des saintes, des chevaliers, des hĂŠros, des stryges, des dĂŠmons, des embryons innomĂŠs, des ĂŠlĂŠmentals, des araignĂŠes gigantesques se pressent, grouillent, apparaissent et disparaissent, frappent les yeux, heurtent le cerveau, harcèlent lââme, suscitant lâhorreur, la crainte, lâeffroi, lâangoisse dâun abĂŽme ouvert soudain oĂš, terrifiĂŠ, lâon sombrerait en râlant, ĂŠperdu.

Cette Ĺuvre ĂŠtrange oĂš la nuit triomphe pour lâanxiĂŠtĂŠ des âmes est un avertissement des nĂŠants futurs ; issue â sâil faut dâune parentĂŠ lâenorgueillir â de LĂŠonard de Vinci, de Beethoven, de Rembrandt, elle est dâune indĂŠpendance telle que la mĂŠconnaissance qui lâambie en sera pour jamais troublĂŠe. Il siĂŠrait surtout dây voir, par delĂ lâart et sa technique savante, les agissements spirites dâun inconscient mĂŠdium.

Tout dessin dâOdilon Redon â en son cadre ĂŠtroit et noir â mis au mur de la chambre, jette une inquiĂŠtude, donne la sensation hautement dĂŠchirante de deuils irrĂŠparables, de dĂŠtresses invincibles. Une force occulte sâempare tout Ă coup de lâhabitation, une prĂŠsence latente mais certaine y devient irrĂŠfutable ; les esprits logent dans ces lignes et ces frottis de fusain ; pareille Ă lâĂŠcriture dâun sorcier, cette graphique ĂŠvocation de formes a des pouvoirs dans lâInconnu.

Et voici ce qui fait dâOdilon Redon un artiste tout Ă fait Ă part, unique, sans devanciers comme sans successeurs ; car si chez lui la parfaite puretĂŠ plastique sâallie Ă lâinflux supĂŠrieur dâun voyant, câest par pur don, et la volontĂŠ pas plus que lâĂŠtude nây ont part. Lâart est la passion de Redon, mais le surnaturel est sa nature ; et telle rĂŠalitĂŠ quâil se propose de scrupuleusement copier se transforme, Ă son insu, sous sa main, pour signifier plus quâil ne lâavait prĂŠvu lui-mĂŞme.

Parmi les ĂŠtudes quâĂŠlève encore il peignait, cette ĂŠtrange facultĂŠ transpirait dĂŠjĂ , et telle nature-morte ou tel paysage en dit beaucoup plus que lâobjet reprĂŠsentĂŠ ; lequel apparaĂŽt comme la partie dâune force oppressante nous cernant de toutes parts, Ă tous instants, et dont nous devons Ă jamais frĂŠmir. Devant les plus simples choses de lâusage, une angoisse assaille dĂŠjĂ le peintre sans quâil en soit conscient, effaçant lâapparence, trahissant la destinĂŠe irrĂŠvocable du fini qui les engendre et les rĂŠclame. Lâombre, lâombre qui finalement fera sa proie de tout, règne lĂ , pesante, lourde, affligeante impĂŠrieusement.

La Puissance des tĂŠnèbres nâavait ĂŠtĂŠ traduite encore avec une si pascalienne ĂŠloquence.

Plus tard Redon trouva sa voie : Ă son dire ce fut après la guerre de 1870-1871, dont la vision dâhorreur jeta dans son esprit de dĂŠcevantes pensĂŠes. Dès lors la mĂŠchancetĂŠ de lâhomme lui ĂŠtait dĂŠvoilĂŠe, et aussi lâeffroyable gouffre oĂš tout sombre : la mort.

Ceci nous amène Ă lâart actuel du maĂŽtre, Ă sa technique. Il est le magicien ĂŠvident du clair-obscur, cette chose crue, usĂŠe et dâune si persuasive ĂŠloquence ; il est le plus savant distributeur de noir de tous les temps.

Après lâexpĂŠrience des brosses et des couleurs, Redon reconnut quâun seul outil lui suffisait : le fusain.

LâabsurditĂŠ Ă laquelle fut en butte ce mode de dessin lâavait jetĂŠ parmi les artistes dans un discrĂŠdit profond, et certes les platitudes habiles dâun AllongĂŠ ou dâun Lalanne ne pouvaient faire prĂŠvoir jusquâĂ quelle hauteur un procĂŠdĂŠ dĂŠshonorĂŠ allait ĂŞtre portĂŠ par un vĂŠritable maĂŽtre. Qui dĂŠcida Odilon Redon Ă ce choix ? La simplicitĂŠ du matĂŠriel, le bon marchĂŠ ou son instinct ? Je penche pour cette dernière raison.

Dès lâatelier le fusain ĂŠtait aux doigts de lâĂŠtudiant, il lây conserva peut-ĂŞtre par habitude prise ; les motifs dâailleurs importent peu, puisque les rĂŠsultats supĂŠrieurs nous requièrent. Au moyen de ce rudimentaire procĂŠdĂŠ, Odilon Redon fit des chefs-dâĹuvre.

Ici se place une autre rĂŠnovation du maĂŽtre : Par la bonne volontĂŠ de satisfaire quelques amateurs, Redon sâadonna Ă la lithographie. Cet art comme le fusain ĂŠtait alors dĂŠsuet et languissant ; lĂ encore il triompha, ayant Ă sa disposition des octaves noires prolongĂŠes. Câest ainsi que naquirent des pièces rares aujourdâhui qui ont ĂŠtabli sa suprĂŠmatie en cette matière. D abord lâHommage Ă Goya et Ă PoĂŤ, puis une sĂŠrie plus inspirĂŠe quâillustrative sur la Tentation de Saint Antoine et les Fleurs du mal, enfin les frontispices des poĂŠsies de Verhaeren. Ce fut un essor neuf, une rĂŠvĂŠlation inattendue, qui posa Redon dâun coup et sans appel Ă la tĂŞte des lithographes du siècle.

Pourquoi dĂŠcrirai-je le sujet de ces planches devenues rares après avoir ĂŠtĂŠ mĂŠconnues longuement ? il vaut mieux, sans doute citer les phrases lapidaires et suggestives comme les dessins mĂŞmes dont lâartiste se plĂťt Ă les aggraver. En voici quelques-unes de lâHommage Ă Goya :

Dans mon rêve, je vis au ciel un visage de mystère.

Câest un fou, dans un morne paysage.

Il y eut aussi des ĂŞtres embryonnaires.

Au rÊveil, je vis la dÊesse de la certitude au profil sÊvère et dur.

Phrases qui semblent des vers du Dante et qui gardent sous leur aspect simple, une multitude de tragiques effrois.

Lâart de Redon ne se peut dĂŠcrire, lâauteur lâa trop spĂŠcialisĂŠ, trop bornĂŠ Ă ce quâil veut ĂŞtre, Ă son insu.

Le meilleur commentaire nâen saurait ĂŞtre que ces phrases brèves qui se bornent plus Ă faire deviner quâĂ expliquer. Lâintuition joue ici un rĂ´le trop prĂŠpondĂŠrant pour que les investigations de lâanalyse soient un recours. Redon lui-mĂŞme, dâailleurs, renonce Ă se divulguer sur ce point. En vĂŠritĂŠ il ignore, quand il prend un crayon, oĂš lâinconnu le conduira, et son mode de travail demeure un mystère.

Il me racontait un jour quâayant commencĂŠ le portrait de Joris-Karl Huysmans, son ami et son seul bon critique, il termina par une tĂŞte dâempereur romain, sans se rendre compte sur le coup de cette bizarre transformation. Une autre fois, Huysmans ĂŠtant en Belgique, Redon fit le portrait de lâĂŠcrivain dâune manière satisfaisante, sans mĂŞme le vouloir.

Ainsi le caractère profondĂŠment Ă part de lâĹuvre dâOdilon Redon appartient Ă quelque facultĂŠ supĂŠrieure Ă la volontĂŠ ; et la croyance aux gĂŠnies familiers, dont Socrate se rĂŠclamait, nâaurait rien de dĂŠplacĂŠ ici.

Le mystère seul peut ĂŠcrire le mystère, comme le semblable pĂŠnètre seul son semblable, et la personnalitĂŠ de lâartiste prĂŠsentĂŠ en ces pages commence par le mystère ; la pensĂŠe elle-mĂŞme, Ă en croire Odilon Redon, serait presque ĂŠtrangère Ă cette Ĺuvre de Vision et de RĂŞve. Pourtant nulle production humaine ne fut plus provocatrice dâobsĂŠdantes rĂŠflexions.

Mais Ă propos de ce maĂŽtre il sied dâentrer dans des considĂŠrations esthĂŠtiques nouvelles et dâapprĂŠcier, en combattant des prĂŠjugĂŠs vieillots et sans gloire, la magie dâun personnel dessin.

On a reprochĂŠ Ă lâartiste qui nous occupe de ne point savoir dessiner, on est allĂŠ jusquâĂ dire que le seul intĂŠrĂŞt de son talent est uniquement la particularitĂŠ de sa vision, mais quâen dehors dâelle elle ne constitue pas un art, ne se rattache en aucune manière aux chefs-dâĹuvre de la peinture, Ă la plastique.

Bref, on a voulu faire de Redon une sorte de littĂŠrateur ĂŠcrivant ses pensĂŠes avec un crayon plutĂ´t quâune plume, mais ne cessant pas, malgrĂŠ cela, de sâapparenter au domaine des lettres.

Erreur profonde, et que je vais entreprendre de rĂŠfuter ici.

Si Odilon Redon relève en quelque manière du domaine littĂŠraire, câest parce quâil est un grand poète. Cette qualitĂŠ est la première que tout art rĂŠclame, et il est Ă parier que quiconque nâest point poète, ne saurait ĂŞtre artiste en aucune branche. Quâest-ce que la PoĂŠsie en effet, sinon la rĂŠvĂŠlation du sens intime des choses et surtout la poursuite de la beautĂŠ signifiante ? Son but est donc le Beau, essentiellement. Or le beau tel que nous lâentendons, est un reflet du divin, et ainsi la manifestation de sa grandeur par le mystère. Dieu permanent Ă nos yeux, accusĂŠ par ses Ĺuvres, nâen est pas moins mystère, obstinĂŠment mystère. Il se fait deviner, mais ne se montre ; il sâannonce, mais ne se fait voir. Lâart revĂŞtu du mystère, comme la religion sous ses multiples formes, comme la science sous ses aspects profonds, est donc fidèle Ă Dieu, câest-Ă -dire au beau essentiel. Câest pour cela quâil est impossible de dire, si Redon dessine des monstres, que ces monstres soient laids, soient en dehors de la beautĂŠ. La seule laideur est au rĂŠalisme incapable de voir lâesprit dans la nature, accroupi dans la fange et ne concevant point lâharmonie ; au seul rĂŠalisme, dont la platitude nâa point dâautre but que de tromper notre Ĺil ou de pervertir nos sens. Mais lâĂŠtrange, reprĂŠsentatif des entitĂŠs qui nous dominent, des forces qui nous enserrent, le laid intellectuel rĂŠorganisĂŠ par un artiste et seulement envisagĂŠ comme moyen plus intense dâĂŠmotion, nâest plus le laid tout court et entre dans le royaume poĂŠtique, câest-Ă -dire dans le beau, ĂŠtant remontĂŠ jusquâaux altitudes morales.

Le laid â car sa dĂŠfinition sâimpose maintenant â est une rupture de lâharmonie gĂŠnĂŠrale, un brisement ; or, se servir du laid pour tĂŠmoigner de la douleur de notre âme ĂŠternelle devant la tragique angoisse du drame terrestre, câest ĂŠcrire de la beautĂŠ morale, câest prouver lâapitoiement dâune nature parfaite, et, en ce cas, quoique lâobjet reprĂŠsentĂŠ reste ce quâil est, le sens profond quâil exprime, lâintention quâil manifeste rachètent â non Ă nos yeux â mais dans notre ĂŞtre intime auquel son unique tĂŠmĂŠritĂŠ sâ adresse avec confiance, la trop blessante terreur des extĂŠrioritĂŠs.

Le dessin dâOdilon Redon appartient Ă lâInvisible et au Mystère. Comment formuler des ĂŞtres immatĂŠriels ? Comment peindre ce monde subtil qui, ayant renoncĂŠ Ă son corps, volète mystiquement autour de nous et vient parler dans les choses les plus simples qui nous ambient ? LĂ ĂŠtait le problème ; et ce problème, je lâai dit dĂŠjĂ , insoluble pour tout autre, fut rĂŠsolu par Redon au moyen de la seule intuition, â car si lâart est la passion de Redon, le surnaturel est sa nature. Ce qui a donc fait accuser lâartiste dâignorance du dessin, câest la qualitĂŠ toute neuve et imprĂŠvue de la technie dont il revĂŞtit ses visions. En vĂŠritĂŠ il nâen pouvait ĂŞtre quâainsi, car il sâagissait de reprĂŠsenter autre chose que les coutumières apparences. Jâinsiste sur ce point, trouvant surprenant, et de plus en plus mâĂŠtonnant que Redon ait pu tracer les contours de ses rĂŞves, de ses hallucinations, de ses cauchemars en se servant justement de la tradition, et en appliquant Ă tout cela la correction non point plate des modernes, mais si profondĂŠment rĂŠflĂŠchie et mĂťrie des grands-maĂŽtres.

Il siĂŠrait de parler du dessin, lequel nâest pas autre chose que la poĂŠsie de la forme. Toute manifestation linĂŠaire harmonieuse appartient Ă lâart du dessin, toute forme sans harmonie est hors de son temple. Apprenez ceci de bonne volontĂŠ, et sachez que tout modèle copiĂŠ nâest pas, de ce fait

mĂŞme, du dessin. Le seul dessin est lâĂŠcriture dâune harmonie par les lignes, est une architecture, si vous le prĂŠfĂŠrez, une architecture devenue puissamment poème et musique. Je mâexplique : Voici un maladroit primitifâ maladroit en ce sens quâil nâa aucune des plates habiletĂŠs ouvrières de nos poncifs. Il me reprĂŠsente, en de grandes lignes imaginĂŠes par lui (il y a donc crĂŠation), un sujet quelconque de la Foi. Ici lâartiste nâa rien dit de vrai au sens rĂŠaliste de ce mot, mais nĂŠanmoins il a ĂŠtĂŠ un merveilleux dessinateur, car ce qui mâa ĂŠmu en son Ĺuvre, câest lâharmonie quâil a su produire avec ces lignes organisĂŠes par lui selon un idĂŠal quâelles seules pouvaient signifier. Toute forme copiĂŠe ou crĂŠĂŠe qui chante un chant parfait pour nous ravir dans sa personnelle beautĂŠ, voici ce que je nomme rigoureusement le dessin, et soit-on Giotto, Cimabue, Michel Ange ou RaphaĂŤl, on est seulement un artiste suprĂŞme, un maĂŽtre en formes par le don innĂŠ de cette organisation plastique et, tout Ă la fois, spirituelle.

Câest sur ces rĂŠflexions que jâattire lâattention pour juger sainement lâart dâOdilon Redon, afin que lâon se persuade par logique, si on ne le peut par sentiment, que cet homme est un très excellent dessinateur, un savant artiste. Sans parler de la ressemblance que lâon pourrait trouver, au feuillètement de son Ĺuvre, avec LĂŠonard de Vinci et Rembrandt, je persiste Ă croire que dans les ĂŠcoles vraies de notre art et dans les voies nouvelles que la bonne tradition poursuivie peut seule ouvrir, Odilon Redon a crĂŠĂŠ des chefs-dâĹuvre tant dâexpression que de technique ; car il a mieux que tout autre su donner Ă ses lignes, en plus de lâharmonie gĂŠnĂŠrale, une vie particulière tout Ă fait pĂŠnĂŠtrante et quâun contemplateur obstinĂŠ de la forme pouvait seul ĂŠcrire. Que lâon daigne voir combien en chacun des visages quâil traite, toute partie, soit nez, Ĺil, bouche, joue, ossature ou muscle, rĂŠpond au sens gĂŠnĂŠral de lâexpression ; et combien, architecte humain, il sait la valeur dâune ombre, dâune ligne. Telles faces dessinĂŠes par le maĂŽtre, ainsi que certains morceaux grecs très parfaits, ravissent uniquement par la splendeur des proportions, lâimmatĂŠrielle beautĂŠ gĂŠomĂŠtrique, et quelque chose de tellement astral sâen dĂŠgage, quâon ĂŠprouve y lire le système du monde. Ces faces sont des architectures dont la dimension, quoique limitĂŠe Ă une simple feuille de papier, est incommensurable ; et lâon serait tentĂŠ de les transformer en ĂŠdifices Ă formes humaines semblables Ă ceux des divinitĂŠs fabuleuses du Cambodge et de lâInde.

Cette puissance ne peut relever de lâignorance, et lâaccusation faite Ă Redon de non-savoir et de gaucherie trouvera, aux yeux bien voulants et aux esprits avertis, une suffisante rĂŠfutation, je pense, pour ne point insister davantage.

Tous les dessins du maĂŽtre nâont pas cette envergure… Quelques-uns ne dĂŠpassent pas la brève notation du croquis, mais pouvaient-ils la dĂŠpasser, vraiment ? Ceux-ci reprĂŠsentent gĂŠnĂŠralement des visions imprĂŠcises, des ĂŞtres en formation, des miasmes en gĂŠnĂŠration, des ĂŞtres humains en plasme, dâerrantes monades. En ce cas les thĂŠories de Darwin sont admises par Redon, qui nous promène dans toutes les humiliations de notre supposĂŠe genèse ; tour Ă tour des visages humains annonçant lâhomme futur se greffent, par dâineffables accidents sur des insectes difformes ; des araignĂŠes en ont revĂŞtu leur ignoble corps, et leur suçoir est une bouche affreuse ; des yeux ĂŠclatent dans la rondeur poilue dâune capsule, vagabondent dans lâombre dâun monument funèbre ; autour dâun pilier dâune imposante puissance, voltigent des moustiques embryonnaires devenus dâeffrayantes tĂŞtes ; sur un marĂŠcage, une fleur se change en une face sĂŠlĂŠnienne de pierrots, calottĂŠe de noir par le chaton qui la relie Ă la plante et la rive aux putriditĂŠs. Ici rien qui de près ou de loin ressemble aux imaginations dâun Cuvier ; pas de monstres gĂŠants, pas de formes plus ou moins mal assemblĂŠes de pachydermes, de mammifères, dâophidiens, pas dâhistoire naturelle, pas de science positive ; uniquement la rĂŞverie solitaire et terrifiante dâun Pascal qui voit tout Ă coup se dĂŠrouler sous lui les profondeurs du nombre ; se creuser les gouffres de lâinfiniment divisible. Câest de la vie pourchassĂŠe jusquâaux essences, embrassĂŠe sous ses aspects de prolifique polype.

De Pascal, certes, Redon peut se rĂŠclamer â et point ne mâĂŠtonnerai quâun jour il nous surgisse quelque nouveau chef-dâĹuvre par lui extrait de cette mine â mais surtout de PoĂŤ, dont les mĂŠtaphysiques obsessions dâEureka ont serrĂŠ en cette manifestation dâĂŠtroits liens.

On comprend que le croquis, et le croquis seul, soit de mise en pareil cas ; il aggrave lâĹuvre, lui donne lâallure dâun secret ravi Ă lâinvisible. Le croquis, document tirĂŠ des choses et des ĂŞtres vus, prend ici, mĂŞme, une ĂŠloquence tragique ; et lâeffroi redouble en nos âmes si nous venons Ă songer quâun Ĺil plus lucide que le nĂ´tre a pĂŠnĂŠtrĂŠ dans ces mondes que nous pressentons vaguement, que nous nâespĂŠrions pas mĂŞme entrevoir.

A cĂ´tĂŠ de sa manière noire, Redon inaugure un art paradisiaque dâune saveur ĂŠtrange, jusquâalors inconnue. Toutes les brises de lĂŠgende y soufflent, toutes les caresses des mysticismes y passent. Les scènes dâhorreur disparaissent pour faire place aux radieuses peuplades des contrĂŠes de lâAurore. Une noblesse magique revĂŞt les admirables princesses habitantes de ces lieux ĂŠlevĂŠs ; et les fleurs et les clartĂŠs sont les inestimables joyaux qui les parent. Point de gemmes, de pierreries, absence complète des lapidaires fĂŠeries dâun Gustave Moreau. Odilon Redon, artiste tout spirituel et architecte des formes pures, rejette comme des moyens factices les superfĂŠtations des luxes ; et quelle richesse il atteint pourtant avec les lumières quâil glorifie ! Ses reines des sphères sont dâune idĂŠalitĂŠ baudelairienne ; ses chevaliers, ses hĂŠros, ses vierges, ses saintes sont irrĂŠprochablement constituĂŠs pour la vie contemplative ; on les sent issus d ĂŞtres vouĂŠs aux extases, macĂŠrĂŠs dans lâencens des mysticismes, sacrifiĂŠs Ă l absolu ; leur humanitĂŠ ne se rattache Ă la nĂ´tre que par lâamour qu ils gardent Ă notre dĂŠchĂŠance car, hautains sans ĂŞtre vagues, nobles sans ĂŞtre durs, ils se voilent volontiers, par fraternelle compassion, des mĂŠlancolies qui nous affectent.

Quelques profils de superbe fĂŠminine brisent seuls cette bienveillance divine ; comme si la femme Ă jamais fermĂŠe au cĹur mortel nâavait dâautre but que dâĂŞtre, aux yeux du RĂŞveur, une royale et froide floraison pour la gloire du Beau. Ainsi que dans lâĹuvre de StĂŠphane MallarmĂŠ, les princesses de Redon sont de majestueuses et lunaires HĂŠrodiades drapant une virginitĂŠ neigeuse dans lâorgueil de leur mĂŠrovingienne chevelure. Jâaccuse aussi, en passant, leur parentĂŠ avec les longues et fuselĂŠes Clotilde et Radegonde des XIe et XIIe siècles. En ces Ĺuvres Redon sâest contentĂŠ, Ă peu de modelĂŠ près, dâun art linĂŠaire dont il a dĂŠtrempĂŠ les lignes dans la clartĂŠ ; il lui a mĂŞme semblĂŠ persuasif de donner Ă ces dessins lâaspect ĂŠteint dâun feuillet retrouvĂŠ sur lequel les ans ont laissĂŠ leur suggestive faneur. Ainsi il a ajoutĂŠ Ă ces documents idĂŠaux une ĂŠmotion, et accru lâillusion dâune rĂŠalitĂŠ dĂŠfunte.

LâĹuvre de Redon est immense, car elle va en profondeur et en hauteur ; elle ĂŠchappe, comme ce quâelle signifie, Ă la pĂŠdantesque habitude de la Critique, dont le but est plus souvent de vouloir expliquer que dâimpliquer. Quand un peintre a cru tout dire dans les formes quâil a tracĂŠes, il est facile de dĂŠterminer les bornes de son esprit ; et par cela mĂŞme la faiblesse de ce peintre est manifeste. Nos contemporains cĂŠlèbres nâont rien qui puisse ĂŠchapper Ă lâanalyse matĂŠrialiste en cours dans le monde inesthĂŠtique des reporters dâart, câest pourquoi notre ĂŠgalitaire ĂŠpoque de niaiserie obligatoire les en remercie ; ils sâenrichissent et se cuirassent de mĂŠdailles. Pleinement comprĂŠhensibles, ils sont admis et couronnĂŠs Ă tous les examens ; mais quâun vĂŠritable artiste nous jette dans lâesprit lâimprĂŠvu de sa conception, le mode de jugement doit changer, et plus sâagrandit le monde rĂŠvĂŠlĂŠ, plus nous devons religieusement nous incliner devant la majestĂŠ du mystère.

Odilon Redon, de qui lââme participe Ă lâInfini, ne peut donc ĂŞtre, comme ces artistes de collections, captivĂŠ dans la vitrine dâun musĂŠum, ĂŠtiquetĂŠ dans le bocal dâun compte rendu. Son Ĺuvre est toute de suggestion et uniquement de cela.

Quant Ă son art, le sĂŠparer du surnaturel qui lâinspire câest vouloir nier sa raison dâĂŞtre. Il suffit donc, nous semble-t-il, de reconnaĂŽtre quâil est parfaitement appropriĂŠ, dans sa forme, Ă la signifiance quâil proclame, pour en admirer les perfections plastiques si originales et en louer la hardiesse si justement motivĂŠe. Il est savant, naĂŻf et profond ; nâest-ce point dire quâil est complet ? Toute chicane ĂŠtroite devant lâautoritĂŠ du gĂŠnie serait, dâailleurs, le fait dâun incurable aveuglement.

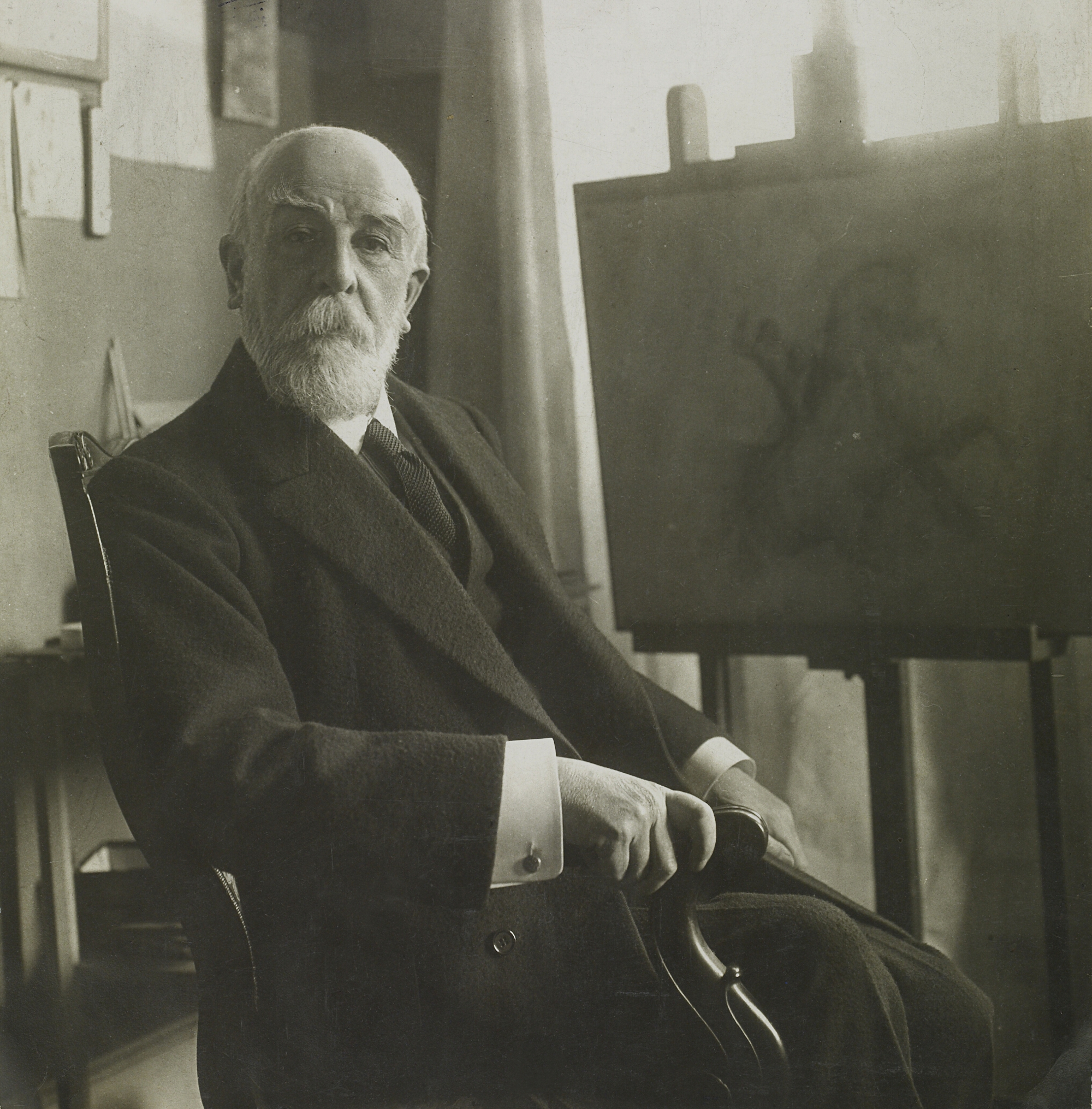

Lâhomme que nous laisse voir Odilon Redon est des plus simples ; une mise bourgeoise oĂš, seul, le chapeau mou met une aurĂŠole noire, trahissant lâartiste fidèle Ă une jeunesse romantique. Ce chapeau levĂŠ, surgit un front dâune courbe rĂŠflĂŠchie, hautement dĂŠcouvert. Ce front est frappant, tant par la clartĂŠ qui sây pose, que par lâair penchĂŠ dâesquif cĂŠleste en chute quâil ĂŠvoque. Une conversation sobre, des paroles plutĂ´t murmurĂŠes quâarticulĂŠes, une gesticulation rare, significative, disposĂŠe Ă dĂŠsigner des lieux lointains ; parfois un balancement de la tĂŞte comme un dĂŠpart vers la dĂŠrive du rĂŞve. Une passion de musique grave : Beethoven et Bach, concordant avec lâhabituelle affection du silence et dâĹuvres sĂŠrieuses, mĂŠditatives.

On conçoit quâun tel tempĂŠrament soit peu apte Ă plaire Ă notre ĂŠpoque en fanfares. Aussi la Presse fit-elle de très rares visites Ă Odilon Redon, et stylite Ă lâaise sur son pilier de marbre noir, parmi les puretĂŠs de lâatmosphère supĂŠrieure, il nâambitionne point de descendre vers la ville mercantile dont les dĂŠvotions en bruyance sâagitent Ă ses pieds. De leur colonne dâisolement, juchĂŠs comme lui dans lâimpolluĂŠ, des poètes lâont reconnu ; et parmi eux, le plus pur, StĂŠphane MallarmĂŠ, lui donna une admirative amitiĂŠ. M. Huysmans, le plus libre et le plus indĂŠpendant peut-ĂŞtre de nos ĂŠcrivains, lui consacra des pages cĂŠlèbres. Ce fut lĂ tout.

LâĂŠnormitĂŠ de ce peu se passa pourtant dans les hauteurs oĂš toute vraie gloire sâallume ; et les temps sont proches, sâils ne sont dĂŠjĂ , oĂš lâartiste modeste et profond auquel je dĂŠdie avec admiration ces lignes, trouvera la rĂŠparation dâune trop longue et prĂŠjudiciable mĂŠconnaissance.

Ăcrit au Kaire, le 25 dĂŠcembre 1903.