Un billet court à propos du roman :

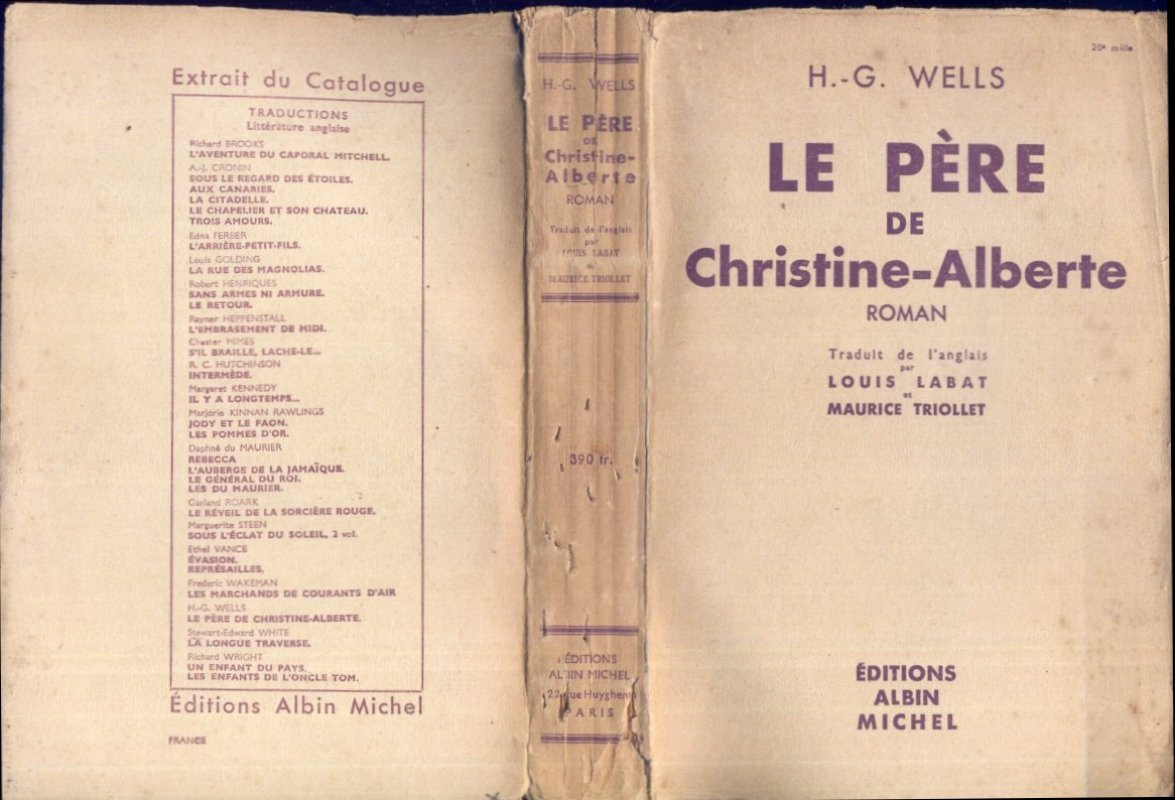

Le Père de Christine-Alberte, 1939 (Christina Alberta’s Father, 1925)

par H. G. Wells, traduction de Louis Labat et Maurice Triollet, 441 pages, Albin Michel, réédition 1948.

Il est rarement question du Père de Christine-Alberte, un roman de mœurs à première vue, peut-être sentimental, et pourtant l’histoire déborde de ce cadre dans cette histoire de fou, au sens littéral, du père, Albert-Édouard Preemby, blanchisseur par accident, rêveur par inclination.

Quand son épouse, véritable chef de l’entreprise apportée en dot, disparaît, l’Anglais réservé mais fantasque cède aux mirages de l’Atlantide et des mondes anciens. Il s’adonne aux séances occultes et se construit une vie plus exaltante grâce aux souvenirs posthumes : il est Sargon, roi sumérien, puissant monarque de retour d’entre les morts pour mettre de l’ordre dans cet univers pantelant après la Première Guerre mondiale ! Cependant, le tyran bienveillant émergé des profondeurs de l’inconscient a aussi une fille, laquelle se révélera, lors de péripéties, le fruit des amours défendues de sa mère avec un psychologue — tiens donc…

Christine-Alberte (Christina Alberta à l’origine) n’est pas n’importe qui non plus, c’est une de ces jeunes filles qui a fleuri sur les décombres de la « grande boucherie », une femme nouvelle qui jure et prend des décisions. Attachée à son père, mais en lutte avec cette société qui veut redevenir exclusivement masculine, elle combat farouchement… et pas toujours bien gracieusement ni avec grande justice. Comme on le voit, le scénario ne se borne pas à quelques conventions, Wells tente de dresser un tableau des bouleversements au lendemain du conflit dévastateur et s’emploie à explorer les domaines qui le fascinent : le socialisme, mais également le féminisme, la psychologie et, accessoirement, les retombées de la vague occultiste considérée comme une science pendant quelques décennies.

Bien que ce texte jugé mineur demeure méconnu, sans l’intérêt qu’offrent ses romans d’anticipation, certains admirateurs de Wells, plus pugnaces, en touchent quelques mots. Parmi ceux-là — le seul ? —, Joseph Altairac a donné un résumé rapide du récit dans son étude, H. G. Wells, parcours d’une œuvre, et une courte critique. Il lui reproche une construction aussi fantasque que son sujet, car le romancier, s’écartant de ses scénarios plus rigoureux, emploierait sans véritable discernement les ficelles du drame et de la comédie burlesque. Malgré l’avis éclairé de mon camarade érudit, je ne partage son opinion qu’avec quelques réserves. Paru en 1925, Wells jette un coup d’œil sur cette société qui ne l’a pas comblé de satisfaction — un euphémisme ! — et dont il a le probable sentiment de ne pas maîtriser tout à fait les idées à la fois rétrogrades et bouillonnantes de modernisme. Ne sachant sur quel pied danser, peut-être adopte-t-il une allure plus légère en utilisant l’humour pour ces sujets qui lui échappent : après tout cette science de la psychiatrie s’avère-t-elle beaucoup plus sérieuse que l’occultisme ? Les choses de l’amour, même lorsque l’émancipation de la femme devient un enjeu important, sont-elles à traiter si gravement ? Des questions que l’homme se pose avec le sourire dont la frivolité apparente ne l’empêche pas de s’enflammer pour elles quand l’humain passionné s’emporte pour les idées qu’elles soulèvent et qu’il défend. Toutefois, Le Père de Christine-Alberte n’est pas un grand roman, inutile de le nier, il propose parfois des épisodes palpitants, cède souvent au bavardage. Et pourtant, car je n’ai pas l’intention de réaliser une étude sur Wells, son temps et l’influence de son entourage, cette œuvre demeure intéressante, elle révèle un esprit toujours curieux et honnête autant qu’il le peut, sincère en tout cas, prêt à s’améliorer pour améliorer le monde.

Bien que ce texte jugé mineur demeure méconnu, sans l’intérêt qu’offrent ses romans d’anticipation, certains admirateurs de Wells, plus pugnaces, en touchent quelques mots. Parmi ceux-là — le seul ? —, Joseph Altairac a donné un résumé rapide du récit dans son étude, H. G. Wells, parcours d’une œuvre, et une courte critique. Il lui reproche une construction aussi fantasque que son sujet, car le romancier, s’écartant de ses scénarios plus rigoureux, emploierait sans véritable discernement les ficelles du drame et de la comédie burlesque. Malgré l’avis éclairé de mon camarade érudit, je ne partage son opinion qu’avec quelques réserves. Paru en 1925, Wells jette un coup d’œil sur cette société qui ne l’a pas comblé de satisfaction — un euphémisme ! — et dont il a le probable sentiment de ne pas maîtriser tout à fait les idées à la fois rétrogrades et bouillonnantes de modernisme. Ne sachant sur quel pied danser, peut-être adopte-t-il une allure plus légère en utilisant l’humour pour ces sujets qui lui échappent : après tout cette science de la psychiatrie s’avère-t-elle beaucoup plus sérieuse que l’occultisme ? Les choses de l’amour, même lorsque l’émancipation de la femme devient un enjeu important, sont-elles à traiter si gravement ? Des questions que l’homme se pose avec le sourire dont la frivolité apparente ne l’empêche pas de s’enflammer pour elles quand l’humain passionné s’emporte pour les idées qu’elles soulèvent et qu’il défend. Toutefois, Le Père de Christine-Alberte n’est pas un grand roman, inutile de le nier, il propose parfois des épisodes palpitants, cède souvent au bavardage. Et pourtant, car je n’ai pas l’intention de réaliser une étude sur Wells, son temps et l’influence de son entourage, cette œuvre demeure intéressante, elle révèle un esprit toujours curieux et honnête autant qu’il le peut, sincère en tout cas, prêt à s’améliorer pour améliorer le monde.

Les toutes dernières pages sont conclues par un protagoniste à son image, un observateur résolu à s’impliquer, embarrassé de ne pas se montrer plus efficace. Le jeune homme, apprenti écrivain et amoureux de l’héroïne, donne à Wells l’occasion de revenir sur les thèmes qui lui tiennent à cœur — avec un clin d’œil à ses débuts peut-être — tandis qu’il expose ses opinions engagées en faveur du féminisme. Aujourd’hui encore, on ne peut qu’apprécier la réflexion tenue en 1925 et c’est pour cette raison qu’il faut aimer Herbert George Wells.

Insexuées, les femmes nouvelles ? Bobby pesa le mot. La première génération de femmes qui prétendit à l’émancipation, refoula le sexe, le refoula si furieusement que sa présence négative devint le facteur dominant de leur vie. Elles cessèrent d’être des femmes positives, elles devinrent des femmes fantastiquement négatives. Mais la multitude des femmes actuelles ne refoulait pas tant le sexe qu’elles ne l’oubliaient, qu’elles ne le réduisaient à peu. Christine-Alberte avait, en un sens, aboli son sexe, non pas en luttant contre lui, mais en n’y attachant qu’un prix infime, tout de même que l’homme n’y attache qu’un prix infime : en sorte que, pour elle, ce n’était que l’objet d’impulsions intermittentes, de sautes d’humeur, et qu’elle pouvait poursuivre sa route vers d’autres objets.

Poursuivre sa route vers d’autres objets… L’imagination de Bobby revint à cette petite personne qui se promettait de conquérir le monde en narguant toute tradition.

Il se sentait fortement pressé de rentrer à Londres, de courir après Christine-Alberte, de rôder autour d’elle, d’intervenir, de la protéger, de la mettre en sûreté. Il savait qu’elle n’autoriserait rien de semblable. Il devrait se contenter d’être pour elle un ami, un compagnon toujours à sa portée, et de l’assister dans le cas d’un désastre.

C’était une chose étrange que le désir, chez Bobby, de s’attacher à cette jeune femme insexuée ; peut-être cela faisait-il partie des immenses changements biologiques particuliers à notre époque. Dans le passé, l’espèce avait eu besoin que la moitié de la race se spécialisât dans la gestation et l’éducation des enfants ; aujourd’hui, évidemment, il n’en était plus de même. La terrible et vénérable dignité d’épouse et de mère n’était plus faite pour toutes les femmes. Elle demeurait le lot réservé à la catégorie d’entre elles qui en voulait. Mais un grand nombre de femmes étaient nées pour n’en pas vouloir. Certaines deviendraient de jolies pestes qui bientôt cesseraient d’être jolies, des parasites de l’amour et du respect pour la maternité, des faux semblants, des simulacres. D’autres s’évaderaient vers une véritable ; existence individuelle, un troisième sexe. Peut-être le monde nouveau cesserait-il de ne compter que deux sexes ; on y distinguerait des variétés et des subdivisions. Ainsi méditait Bobby. Car, de même qu’il y avait des femmes qui ne voulaient pas enfanter, de même il y avait des hommes qui ne voulaient pas traiter en maîtres une femme et des enfants.

Il désirait d’aimer, nonobstant. Tout individu appartenant à une espèce sociale avait besoin d’amour : manquer à ce besoin, c’était fuir la vie sociale, se réfugier dans un futile isolement.

– Commodité mutuelle, murmura Bobby.

Bobby, en ces années passées, avait rêvé d’enfant à aimer. Il se souvenait encore d’avoir, notamment, rêvé d’une petite fille à lui qu’il eût protégée, étudiée. Aujourd’hui, la pensée de Christine-Alberte et l’intérêt qu’il lui portait avaient aboli ce rêve. Il trouvait extraordinaire de constater à quel point il était possédé par elle. Il ne supportait pas l’idée d’une vie qui n’inclût pas comme fait principal Christine-Alberte. Mais il ne serait d’aucune utilité pour elle qu’à la condition qu’elle le respectât. Il ne pouvait espérer auprès d’elle ni une position d’inférieur, ni une position de maître. Dans le second cas, elle se révolterait ; elle le mépriserait dans le premier. Elle et lui devraient se tenir côte à côte. Et comme elle était intelligente, apte et résolue à travailler dur, à se distinguer, il lui faudrait travailler dur et se distinguer lui aussi. Il aurait à se montrer l’égal de Christine-Alberte, à rester, à se maintenir son égal…

En fait, c’est pourquoi il allait écrire un grand roman. Pas un roman quelconque, mais un grand roman.

Il regarda de nouveau la page où s’étalait sa nette écriture.

« Par monts et par vaux », lut-il, « roman d’un piéton. »

Il commença de s’apercevoir qu’il y avait là quelque chose de foncièrement mauvais.

En principe, le roman devait être une histoire de vagabondage à travers le monde actuel, le récit des heureuses aventures courues par un homme d’esprit pondéré, dans un ordre de choses bien compris. Mais Bobby commençait de s’aviser qu’il n’y a pas, qu’il n’y a jamais un monde actuel, qu’il y a uniquement un monde passé et un monde à venir.

À la suite de ce passage, lequel s’achève dans l’absurdité du hasard interprété par un jeune merle, le roman ne sera pas écrit, le feuillet s’envole pour brûler dans les flammes de la cheminée.

Une citation de l’écrivain à la même époque, que j’admets ajouter pour le plaisir de transmettre son message, enrichit la conclusion du Père de Christine-Alberte d’une notion pacifiste chère à Wells, importante à mes yeux. Oui, il faut « désarmer » les petits malins, rien ne sert de lutter avec eux en participant à leur jeu destructeur.

Il est bien entendu que dans cet extrait, le socialisme de Wells n’a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd’hui, j’en proclamerais presque l’avertissement « Le socialisme est devenu fictif, toute ressemblance des convictions de l’auteur avec les mensonges d’un parti politique existant ne saurait être que fortuite ».

Dans un monde où chacun rivalise pour acquérir le plus grand nombre de biens possible, le sort naturel des gens de mon espèce est de se voir contester brutalement le droit à l’existence par les petits malins et les arrivistes. Un facteur très influent dans le développement de mon socialisme est, et a toujours été, le désir plus ou moins conscient, désir d’ailleurs de plus en plus conscient, de prévenir les desseins des petits malins et des arrivistes et de les désarmer, de donner aux esprits sincères et ouverts, aux hommes qui se livrent à un authentique travail artistique et créateur, la sécurité dans le monde.

— H. G. Wells et son temps, Jean-Pierre Vernier, Publication de l’Université Rouen-Havre, 1971.

Je dédie ces fortes paroles aux arrivistes de ma connaissance, les petit(e)s malin(e)s que leur surdité providentielle ne gêne pas pour discourir et se prétendre gauchistes ou féministes.

Pour mémoire :

H. G. Wells, parcours d’une œuvre, par Joseph Altairac, Encrage coll. Références n° 7, avril 1998. Une étude lauréate du Grand Prix de l’Imaginaire en 1999, catégorie essai, dont le visiteur pourra lire avec intérêt la critique de Jean-Daniel Brèque sur le site Noosfère.