La bière, telle qu’on la connaissait, l’admirait et la buvait en 1861

Paru en juillet 1861 dans Le Musée des Familles, revue fondée en 1833 par Émile de Girardin, un article remarquable à plus d’un titre dédié à la gloire de la bière.

La bière a toujours souffert de la comparaison avec d’autres boissons alcooliques plus prestigieuses et pourtant, elle a fait couler autant d’encre enthousiaste qu’elle a abreuvé de gosiers reconnaissants. Pierre Grollier livre un texte littéraire, historique, scientifique et même économique comme on savait les écrire au XIXe siècle, dans une langue soutenue et plaisante. La cervoise depuis l’Égypte jusqu’aux pays d’Europe du Nord révèle tous ses secrets de fabrication, ses hauts-lieux et ses déesses bienveillantes pour finir dans une gigantesque brasserie londonienne. Une belle promenade savante en compagnie d’un guide souriant dont, lecteur et lectrice chanceux, vous pourrez découvrir l’intégralité dans ces pages virtuelles du XXIe siècle.

P. Grolier est le pseudonyme malgré lui de Pierre Grollier (18..-18..), dont les éditeurs ont soustrait un « l » à son patronyme. Ses dates anniversaires demeurent imprécises, cependant, grâce à ses premières œuvres publiées dès 1825, puis son établissement comme imprimeur et typographe à Montpellier, et enfin grâce à deux élégies qu’il écrivit pour ses petites-filles, il est possible de cerner son existence entre 1800 ou peu avant et 1870, au plus tard 1880. Collaborateur régulier du Musée des Familles, voyageur si l’on en croit son article, ce conteur fut aussi poète lorsque poétiser était encore un métier honorable et utile à la société – Quelques fleurs sur la cendre d’Auguste Michel, du village de Pignan, poème élégiaque en vers libres, en 1825, rappelle combien les vers adoucissaient le deuil comme ils réjouissaient les fêtes. Il est cependant plus connu pour ses traductions de l’anglais, approximatives et adaptées comme elles l’étaient à l’époque, d’Irving Washington et Charles Dickens, que l’on publia jusqu’à la première moitié du XXe siècle.

L’article débute par un conte féroce dans lequel le héros, Jean Grain d’Orge, reçoit les pires sévices, n’en a cure et offre aux buveurs son sang très peu christique — traduit d’après Robert Burns (1759-1796), le poète écossais dit « Le Barde de l’Ayrshire ». Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, outre les procédés de fabrication en usage en Allemagne et en Angleterre, vous saurez mille autres détails : la stupéfaction devant les champs de houblon belges, la crainte éprouvée à la vue du complexe industriel établi près de la Tamise, le nom que l’on donnait au whisky quand il n’avait pas conquis les continentaux ou la réputation louangeuse de l’ivresse du thé et du café.

∴

La Bière

Il y avait trois rois dans l’Orient, trois rois puissants, qui ont juré, avec un serment solennel, de faire mourir Jean Grain d’orge.

Pour l’ensevelir profondément, ils ont creusé le sol avec une charrue, ils ont mis de la terre sur sa tête, et ils ont cru que Jean Grain d’orge était mort.

Mais le gracieux printemps est arrivé et les pluies ont commencé à tomber. Jean Grain d’orge s’est relevé et les a grandement surpris tous.

Les soleils brûlants d’été vinrent ensuite ; il grandit, fort et puissant, sa tête était armée de pointes aiguës, afin que personne ne pût lui faire de mal. Lorsque le grave et doux automne arriva, Jean Grain d’orge devint blême et pâle ; ses membres se courbèrent et sa tête languissante montra qu’il commençait à défaillir.

Sa couleur était de plus en plus maladive ; il se flétrissait de vieillesse, et ses ennemis s’enhardirent à déployer leur rage mortelle.

Ils ont pris un couteau long et aigu, et ils lui ont coupé les pieds ; puis ils l’ont lié solidement sur une charrette, comme un malfaiteur.

Ils l’ont étendu sur la terre et l’ont bâtonné de toutes leurs forces ; ils l’ont exposé, suspendu, à la tempête, et l’ont tourné et retourné de tous les côtés.

Ils ont rempli un sombre trou d’eau jusqu’au bord ; ils y ont plongé Jean Grain d’orge et l’ont fait aller au fond.

Ils l’ont mis ensuite sur le sol, et lorsque des signes de vie se montraient en lui, ils l’agitaient avec violence.

Ils ont exposé sur une flamme dévorante la moelle de ses os, puis un meunier l’a traité bien plus mal encore, car il l’a écrasé entre deux pierres.

Et ils ont pris le sang de son cœur même et ils l’ont bu à la ronde ; et plus ils buvaient, plus leur joie était bruyante.

Jean Grain d’orge était un hardi héros ; si vous buvez quelques gouttes de son sang, il fera grandir votre courage ; il vous fera oublier votre malheur ; il augmentera toutes vos joies. Grâce à lui, le cœur de la veuve chantera dans son sein, alors que ses yeux seront encore pleins de larmes.

Ainsi donc, le verre en main, portons un toast à Jean Grain d’orge, et puisse sa nombreuse postérité ne jamais manquer à la vieille Écosse.

La ballade que l’on vient de lire est de Robert Burns, cet Écossais, fils d’un fermier et fermier lui-même, qui abandonna sa charrue et ses bœufs pour cultiver la poésie, mais qui, dans ce champ nouveau, ne récolta qu’un peu de gloire, étouffée sous beaucoup de misères. Chose honteuse pour notre civilisation, et qui n’arriverait pas chez les Chinois, un homme dont les chants nationaux doivent à tout jamais causer de vives jouissances aux esprits délicats, aux riches, aux puissants, non seulement dans son pays, mais dans le monde entier, fut obligé, pour vivre, d’accepter un emploi de douanier. Peu satisfait sans doute de cette union mal assortie, et peut-être aussi d’une autre union qu’il avait également contractée sous de fâcheux auspices, il se réfugia à la taverne et demanda à l’ale, au whisky des consolations et des inspirations que la muse ne lui accordait pas toujours. Par une froide nuit d’hiver de l’année 1796, il sortait d’une taverne de Dumfries dans un état à peu près complet d’ivresse, lorsqu’il fut saisi par le froid. Ayant souffert quelques mois d’un rhumatisme aigu, il mourut à l’âge de trente-sept ans. On l’a nommé avec raison le Béranger de l’Écosse, et ce rapprochement est aussi honorable pour notre chansonnier que pour le barde écossais lui-même.

Quant au héros de la ballade, Jean Grain d’orge, si Burns l’a chanté en poëte, c’est qu’il avait fait avec lui une connaissance intime, en sa qualité de fermier, et l’estimait spécialement en sa qualité de buveur. L’orge, qui est une des productions les plus utiles des terres pauvres, sert à fabriquer deux liqueurs également chères aux vaillants Écossais : la bière et le whisky (sorte d’eau-de-vie de grain).

⊗

Pour faire l’histoire complète de la bière, il faudrait remonter dans les âges les plus reculés et parcourir toutes les contrées de la terre (1). Dès le temps de Moïse, les Égyptiens faisaient usage de cette boisson ; ils prétendaient qu’elle avait été inventée par Isis, femme d’Osiris ; on l’appelait liqueur pélusienne, parce que la meilleure de toutes les bières se fabriquait à Péluse, sur le bord du Nil. Les Phéniciens en reçurent l’usage des Égyptiens et le transmirent aux Grecs. Ceux-ci en attribuèrent l’invention à Cérès, prétention fort naturelle, puisque les céréales, admirable bienfait de cette déesse, servent à confectionner la bière.

Aristote et Théophraste parlent de l’ivresse occasionnée par le vin d’orge, que les Espagnols servaient à leurs rois dans des coupes d’or.

Les Latins appelaient la bière cerevisia ; apparemment de Cereris vitis, vigne de Cérès. Nous en avons fait cervoise. Julien, gouverneur des Gaules, fait mention de cette boisson dans une épigramme.

Les anciens Germains, les Anglo-Saxons, les Danois et la plupart des nations du Nord faisaient de la bière leur boisson favorite, sans doute en vertu de ce principe de tous les temps et de tous les pays :

Lorsqu’on n’a pas ce que l’on aime,

Il faut aimer ce que l’on a.

Dans leur ignorance des vrais biens, ces malheureux païens attribuaient aux liqueurs de grains fermentés le bonheur que goûtaient, après leur mort, dans le palais d’Odin, les guerriers qui avaient vaillamment combattu sur la terre.

À l’époque où vivait Strabon, c’est-à-dire vers le commencement de notre ère, la cervoise était en grand honneur en Flandre et en Angleterre.

Selon Claverens, le mot bière aurait une origine celtique. Vossius le croit dérivé du latin bibere. Il prétend que les soldats romains répétant fort souvent à leurs hôtes : da bibere (donne à boire), on en aurait fait, par abréviation, biber ; d’où les Italiens, biera ; les Anglais, beer ; les Allemands et les Hollandais, bier.

Quant aux mots : brasseur, brasser, brasserie, ils paraissent venir de ce que les principales opérations de la fabrication de la bière s’opèrent par le brassage, c’est-à-dire en remuant l’infusion d’orge à force de bras.

Les Allemands du Nord sont les peuples qui s’occupent le plus activement et avec le plus de succès de la fabrication de la bière ; après eux viennent les Hollandais, les Belges et les Anglais. En France, l’usage de cette boisson s’est beaucoup développé depuis le commencement de ce siècle. Il ressort des chiffres officiels qu’à Paris la consommation de la bière était :

En 1815, de 79 448 hectolitres.

En 1819, do 71 996 —

En 1859, de 289 381 —

Les Anglais ont deux espèces de bière, l’ale et le porter. Lorsqu’ils en parlent, ils donnent à l’une des qualités féminines, à l’autre des attributs masculins. L’ale est belle, brillante, splendide ; le porter est fort, salubre, monumental. Toute flatterie à part, l’ale est légère et peu houblonnée, d’une couleur paille, d’une saveur douceâtre, d’une facile digestion ; elle se conserve peu, quoiqu’elle soit assez riche en alcool. Le porter, d’un rouge purpurin, est très-alcoolisé, très-houblonné et d’une amertume telle qu’on s’y accoutume difficilement. Il est lourd et d’une digestion laborieuse. Il peut se conserver longtemps et se transporter au loin. On en exporte à Bourbon, à Rio-Janeiro, aux Indes orientales, en Australie, dans des bouteilles fermées par des capsules, comme du vin de Champagne. Il se vend ordinairement deux francs la bouteille. Certaines bières, en Angleterre et en Allemagne, se payent aussi cher que le vin des meilleurs crus.

(1) Les détails qui suivent sont empruntés, pour la plupart, à l’excellent ouvrage de M. F. Rohart, publié par la librairie agricole, sous ce titre : Traité théorique et pratique de la fabrication de la bière.

⊗

En France, les brasseries les plus en renom sont celles de Strasbourg, de Lyon et de Paris.

Le règlement donné par saint Louis à la brasserie de Paris, en 1268, commençait ainsi :

« Nul ne brassera et ne charriera ou fera charrier bière les dimanches, les fêtes solennelles et celles de la Vierge.

[…]

Aucun brasseur ne pourra tenir dans la brasserie bœufs, vaches, porcs, oiseaux, canes, volailles, comme contraires à la netteté. »

On fabrique en France trois sortes de bière bien distinctes : les bières amères, les bières douces ou sucrées, les bières acides.

Les bières amères, qui se font sur la frontière de l’Est, dans toute l’Alsace, et depuis les Vosges jusqu’à la Forêt-Noire, sont généralement blanches ; le parfum du houblon y domine un peu ; elles sont les plus faciles à digérer et les plus saines ; en un mot, elles se rapprochent des meilleures bières du monde, c’est-à-dire des bières de Bavière.

Les bières douces et sucrées, d’une couleur demi-brune, se fabriquent dans la plupart des départements du centre. Elles sont lourdes et provoquent la transpiration.

Enfin, les bières acides, brunes de couleur, ne se font guère que dans le nord de la France. Elles ne sont pas aussi difficiles à digérer que les bières douces, mais elles paraissent désagréables à ceux qui n’en ont pas contracté l’habitude.

Généralement, les bières d’Alsace et du Nord se livrent, non mousseuses, dans des vases de grès ou simplement de verre, que l’on appelle pots, canettes ou schops. Dans le centre de la France, au contraire, et dans le midi, la bière est mise en bouteilles ou en cruchons, et, dans ce cas, elle est mousseuse.

Le transport de la bière, même à courte distance, la détériore infailliblement. Nos voisins d’outre-Rhin agissent donc très-sagement lorsqu’ils vont boire leur schop à la fabrique même, car, en Allemagne, on trouve généralement, auprès de chaque brasserie, un jardin orné de fleurs et garni de tables, où l’on peut boire et fumer en plein air, en regardant jouer à la boule et au tonneau.

La vieille médecine a été longtemps divisée sur la question de savoir si la bière pouvait être considérée comme une boisson salutaire. L’école de Galien, de Dioscoride, la frappait d’anathème, en disant qu’un breuvage, né de la corruption, ne pouvait produire que des effets fâcheux (corruption était alors synonyme de fermentation). Cependant il suffit de comparer la constitution physique des Anglais, des Flamands, des Allemands, avec celle des peuples méridionaux, pour reconnaître qu’ils ne sont ni moins beaux, ni moins grands, ni moins robustes. Parmi les modernes, des médecins illustres prescrivent l’usage de la bière dans certaines maladies, et parfois y font ajouter des infusions médicamenteuses.

Prise immodérément, la bière produit les mêmes phénomènes que toutes les autres boissons alcooliques. Elle ébranle le système nerveux, paralyse le jeu des organes et amène bientôt les vertiges et la somnolence. Les gens experts en fait d’ivrognerie font une grande différence entre l’ivresse produite par telle ou telle liqueur. Sans parler de certaines boissons fermentées des Indiens, qui les poussent directement au meurtre, il paraît que le poiré (espèce de cidre fait avec des poires) porte violemment sur les nerfs et rend l’homme taquin et querelleur ; que le cidre de pommes l’abrutit ; que la bière l’alourdit ; que le vin de Champagne lui donne de l’esprit et de la gaieté, et qu’enfin la plus douce et la plus distinguée de toutes les ivresses, celle qui provient du thé ou du café, excite à la fois tous les bons sentiments et développe même le génie.

…de toutes les ivresses, celle qui provient du thé ou du café, excite à la fois tous les bons sentiments et développe même le génie.

On faisait autrefois grand usage d’une espèce de soupe à la bière, que l’on appelait birambrot. Pour la confectionner, on jetait de la bière un peu acide et presque bouillante sur du pain, et l’on assaisonnait avec du sucre et de la muscade. Cet aimable ragoût possède encore des sectateurs dans le nord de la France. Au midi, surtout en Espagne et en Portugal, on fabrique un punch à la bière, en mélangeant à froid du rhum et du citron avec de la bière mousseuse.

La bière des Européens est une boisson alcoolique obtenue par la fermentation de l’orge et aromatisée anciennement avec des épices, depuis quelques siècles seulement avec du houblon. Les opérations nécessaires pour la fabriquer sont nombreuses et délicates ; elles soulèvent les questions les plus intéressantes de chimie, de physique et d’histoire naturelle. Elles peuvent être subdivisées en quatre périodes distinctes :

1 ° Le maltage ou la germination de l’orge ;

2 ° Le brassage ou la préparation du moût ;

3 ° La cuisson de ce moût :

4 ° Sa fermentation.

I. Pourquoi ne jette-t-on pas tout simplement l’orge non germée dans la cuve avec le houblon, comme on met la viande avec les racines dans le pot-au-feu ? C’est que, pour arriver à faire de la bière, il faut obliger l’orge à parcourir toute une série de transformations miraculeuses, que la nature seule peut opérer, sons l’influence de cette espèce de vie que l’on appelle végétation. Ce qui constitue principalement le mérite de la bière, c’est la quantité d’alcool qu’elle renferme. Or, il s’agit d’obtenir cet alcool par la fermentation du sucre ; et le sucre sur lequel on veut opérer, il faut le demander à l’orge, qui n’en contient pas. Chaque grain d’orge se compose (je prends les choses en gros) d’une petite quantité de gluten et de beaucoup de fécule ou d’amidon, car ces deux mots sont synonymes. Vous connaissez cette farine blanche, fine, brillante, craquelant sous les doigts, que l’on appelle de la fécule de pomme de terre, la fécule d’orge n’en diffère point sensiblement. Si vous prenez un petit grain imperceptible de fécule et si vous le soumettez au grossissement d’un fort microscope, vous reconnaîtrez que c’est un sac rempli d’une autre farine infiniment plus déliée. Jetez une pincée de ces sacs dans de l’eau bouillante, ils se crèveront et la farine qui en sortira se transformera en empois ; au lieu de jeter les sacs en question dans de l’eau bouillante, mettez-les en contact avec certaines substances, ils se crèveront également et la farine se transformera en sucre. Le meilleur moyen d’opérer cette transformation, pour la fabrication de la bière, c’est de faire germer les grains d’orge. Effectivement, le sucre est nécessaire à la nourriture du jeune embryon de la plante future ; afin de lui en fournir, la nature, cette prévoyante nourrice, a soin de développer dans chaque grain d’orge, au moment de la germination, une substance nouvelle, que l’on appelle diastase, et qui a la propriété merveilleuse de transformer en sucre toute la fécule que la graine contient.

Depuis un temps infini, et sans trop savoir pourquoi (M. Jourdain faisait de la prose sans s’en douter), les brasseurs font germer leur orge. Dans ce but, ils la font tremper, à plusieurs reprises, dans un vaste récipient, en ayant soin de faire écouler à mesure l’eau dont ils se sont servis. Comme la première eau a souvent une teinte brune qui rappelle celle de le bière, il est arrivé plus d’une fois que de bons bourgeois, voyant couler cette liqueur vermeille dans le ruisseau, s’en sont émus, et, frappant précipitamment à la porte de l’usine, ont cru rendre un grand service au maître brasseur en l’avertissant que toute sa bière se répandait.

Lorsque l’orge a été suffisamment mouillée, on la transporte dans les germoirs, on l’y étale sur le plancher et on la retourne pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que de chaque grain soient sorties plusieurs petites radicelles blanches. Alors l’orge est séchée au feu, les radicelles s’en détachent, et on la conserve ainsi dans des sacs. On en fait un grand objet de commerce sous le nom anglais de malt.

II. Le brassage a pour but de séparer du malt les principes sucrés qu’il renferme. Pour y parvenir, on met cette orge germée dans une grande cuve, on y fait arriver de l’eau chaude par un double fond ; puis des hommes, armés d’une espèce de pelle, remuent soigneusement ce mélange, le brassent, en un mot, jusqu’à ce que la totalité du sucre soit dissoute dans l’eau. C’est un travail extrêmement pénible, surtout dans les grandes chaleurs : les ouvriers allemands l’exécutent en chantant un air national et rendent ainsi leur fatigue moins grande. L’infusion que l’on obtient par ce moyen s’appelle le moût ; on la transporte dans une chaudière et l’on procède à la troisième opération, celle de la cuisson.

III. On fait chauffer le moût jusqu’à l’ébullition et on y ajoute de la fleur de houblon, en ayant soin de maintenir la chaudière couverte, pour éviter la déperdition de l’huile essentielle qui donne à la bière son arôme.

IV. Après avoir fait refroidir le moût dans de grands récipients peu profonds, on le verse dans la cuve à fermentation, puis on y ajoute une certaine quantité de levure et l’on maintient une température d’environ 20 degrés : la fermentation s’opère alors, et le sucre, décomposé, se transforme en acide carbonique et en alcool ; le premier se dégage sous la forme gazeuse qui lui est propre, le second est retenu dans le liquide et constitue le pouvoir enivrant de la bière.

Au sommet de la cuve s’ouvre une espèce de vasistas par lequel on peut observer l’état de la fermentation. Dans les grandes brasseries d’Angleterre, lorsqu’on montre les ateliers à un Français, on l’invite ordinairement à s’approcher d’une de ces ouvertures d’où s’échappe un violent courant de gaz acide carbonique. Le cicérone s’amuse beaucoup en voyant le curieux trop confiant se rejeter en arrière, à moitié suffoqué. Respirer cette solfatare pendant quelques minutes, ce serait la mort.

La fermentation produit beaucoup d’écume, qui se déverse de la cuve dans des rigoles. Ces écumes, rassemblées et exprimées dans des sacs, constituent la levure de bière ou le ferment.

Le ferment ! Encore une nouvelle merveille que nous révèle la fabrication de la bière. Pour les uns, c’est une matière végétale particulière ; pour les autres, une substance végéto-animale ; pour d’autres, enfin, un assemblage de petits animalcules, analogues aux infusoires.

Si l’on examine la levure de bière au microscope avant la fermentation, on voit qu’elle se compose en entier de globules d’un centième de millimètre de diamètre. Aussitôt que la fermentation s’établit, ces globules ne restent plus un instant en place ; ils deviennent plus volumineux, à leur surface se développent des espèces de bourgeons, qui se détachent bientôt pour vivre isolément et donner à leur tour naissance à d’autres corpuscules. Cette série de dédoublements successifs se fait avec tant de rapidité et de violence, que la levure, enfermée dans les boîtes les plus solides, ne tarde pas à les briser pour se faire jour et se répandre au-dehors. Les globules du ferment ont la propriété bien remarquable de vivre dans des liqueurs contenant une grande proportion d’acide carbonique et d’alcool, dans lesquelles ne pourrait exister aucune autre espèce de plantes ou d’animaux. C’est une preuve de plus de cette admirable loi de la nature qui a voulu développer la vie dans toutes les parties de l’univers, et dans celles même qui semblent le plus impropres à l’existence des êtres organisés.

J’ai exposé plus haut que la bière était composée d’orge et de houblon : il me paraît inutile d’expliquer ce que c’est que de l’orge ; mais, en faveur des Parisiens, je crois nécessaire de dire quelque chose du houblon.

La première fois que j’ai aperçu de loin une houblonnière, c’était en Belgique, et je me suis imaginé avoir affaire à un quinconce de jeunes peupliers. En approchant davantage, j’ai reconnu que c’étaient des plantes grimpantes, attachées à des perches, comme les haricots dans nos potagers, avec cette seule différence, que nos échalas ont un mètre de haut et que les perches du houblon en ont dix ou douze. L’espace entre chaque pied est de plus d’un mètre.

Ce sont les fleurs du houblon que l’on recueille pour parfumer la bière ; le principe qu’elles contiennent est aromatique et d’une belle couleur d’or.

Comme la cueillette de ces fleurs exige un nombreux personnel, on recrute pour l’opérer des ouvriers de tout sexe et de tout âge, même étrangers à la localité. En Angleterre, cette récolte donne lieu à des scènes champêtres dignes de nos vendanges méridionales et des bacchanales antiques. M. Esquiros raconte qu’il a rencontré, près de Chatam, un chariot rustique chargé d’un groupe de moissonneurs et de moissonneuses, au milieu desquels siégeait majestueusement une femme, enlacée et couronnée de guirlandes. Elle tenait à la main, en guise de sceptre, un thyrse orné de houblon, « cette bonne plante qui donne du travail aux femmes, aux vieillards et aux enfants, » comme le disait une chanson répétée en chœur par les assistants, avec un joyeux tapage d’instruments de toute sorte. N’est-on pas un peu surpris de rencontrer, sur le sol brumeux de la vieille Angleterre, ce tableau digne de faire pendant aux Moissonneurs de Léopold Robert ?

Il ne nous reste plus maintenant qu’à nous occuper des usines où se confectionne la bière. C’est à Londres que se trouvent les plus considérables, et, faute d’espace, je me bornerai à dire quelques mots de celles-là.

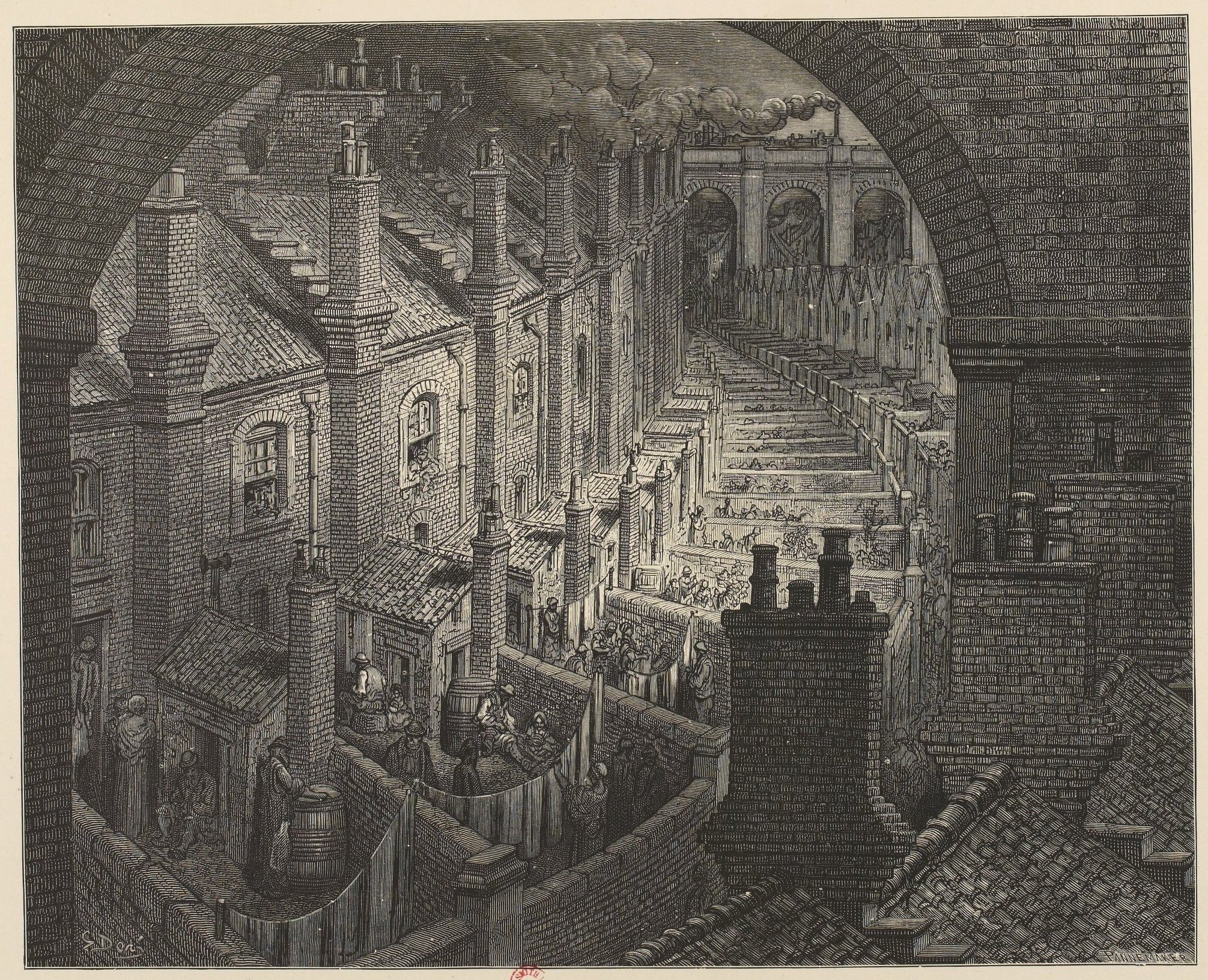

Quand on arrive dans la capitale des trois royaumes par le chemin de fer de New Haven, on aperçoit de loin cette espèce de parasol de brouillard qui ombrage toutes les grandes réunions d’hommes, mais qui prend, sur les bords de la Tamise, des dimensions et une opacité plus formidables que partout ailleurs. Bientôt on voit s’élever dans les airs une forêt d’obélisques, coiffés pendant le jour d’un panache noirâtre, pendant la nuit, d’une couronne de feu : ce sont les cheminées des innombrables usines dont se compose le faubourg de Londres, situé sur la rive méridionale de la Tamise. Enfin, on enjambe ce faubourg sur d’énormes arcades, et la vitesse ralentie du train permet de distinguer au-dessous de soi ses rues sales, étroites et tortueuses, ses petites maisons grises, toutes semblables, habitées par une population ouvrière malaisée ; ses grandes fabriques, dont la plus grande, celle de MM. Barclay, Perkins et Cie, occupe tout un quartier, comme une ancienne demeure féodale. En effet, ce sont de grands seigneurs que les chefs de cet établissement, non seulement parce que le capital de leur Compagnie est d’une quarantaine de millions ; non seulement parce que chacun d’eux habite auprès de Londres un château où se trouvent dans les sous-sols les meilleurs cuisiniers, dans les écuries les plus beaux chevaux, dans le parc les plus beaux arbres, dans les serres les plus belles plantes de l’univers, mais encore parce que, comme les anciens marchands de Venise ou de Florence, ils possèdent l’éducation, les mœurs, les habitudes du monde aristocratique.

Lorsqu’on visite, dans le faubourg, cette brasserie antédiluvienne, quelque prévenu qu’on soit de son immensité, on reste tout d’abord interdit devant ce chaos de maisons, de cours, d’ateliers, de celliers, d’écuries, de remises, de voitures, de tonneaux, de cuves, de chaudières, de machines, de combustible, d’orge, de houblon. Il semble qu’il y ait là de quoi nourrir, désaltérer, chauffer, voiturer, occuper une ville entière. Mais bientôt un autre sentiment s’empare du visiteur ; il est surpris du peu de bruit, du peu de mouvement d’hommes qu’il remarque dans ces énormes ateliers ; il se demande comment la besogne peut se faire dans ce singulier établissement.

La besogne se fait toute seule, ou du moins les machines intelligentes ont seulement besoin d’être dirigées par quelques conducteurs rares et silencieux. La maison emploie bien quatre cents individus aux formes athlétiques, mais la plupart sont occupés à soigner et à conduire les deux cents chevaux monstrueux qui distribuent la boisson dans tous les quartiers de Londres. Les ouvriers brasseurs ont un costume traditionnel et particulier. Ils sont coiffés d’un chapeau rond en toile cirée ; ils portent une large jaquette de laine blanche par-dessus un pantalon de même étoffe ; de hautes guêtres et un grand tablier complètent leur équipement.

Toute la fabrication s’opère avec une rapidité et une facilité qui en remontreraient à l’adroite princesse des contes de fées.

L’orge déjà germée, c’est-à-dire sous forme de malt, arrive et monte toute seule dans des greniers qui en contiennent jusqu’à cinquante mille sacs. On ouvre de petites trappes et ce malt descend tout seul dans des moulins à cylindres, qui en concassent quarante sacs en une heure ; il remonte de là, par une chaîne sans fin, dans d’autres magasins, d’où il redescend, toujours tout seul, dans une cuve contenant la bagatelle de deux cent cinquante mille litres d’eau. On a fait un jour une salle de festin dans cette cuve et on y a donné un banquet à cinquante personnes. Lorsque le malt est arrivé dans cet abîme, un torrent d’eau chaude s’y introduit à son tour ; puis des bras fantastiques, mus par la vapeur, agitent l’infusion et font sortir tout le sucre de l’orge tourmentée. Le moût s’enlève alors par enchantement jusqu’aux chaudières où il doit subir la cuisson ; il y reçoit une pluie de fleurs de houblon, et ce mélange odoriférant est encore brassé par des tridents plus agiles et plus puissants que celui du vieux Neptune. Une fois cuite, la bière, cédant à de puissantes aspirations, s’élance comme une trombe dans les refroidissoirs, espèces de lacs peu profonds, situés dans des greniers bien aérés et traversés par des serpentins remplis d’eau froide. Les ouvriers chargés de surveiller cette partie de l’opération franchissent ces pièces d’eau sur des échasses en fer, avec l’air grave et recueilli d’un héron qui va à la pêche. Des refroidissoirs, la bière revient dans la tonne à fermentation, où elle reçoit la levure, et de là enfin elle est conduite dans une double rangée de tonnes de huit à dix mètres de hauteur, où elle subit sa dernière purification. On la met alors en tonneau et on l’entasse dans des celliers éclairés par des becs de gaz, sortes de cryptes byzantines, non moins curieuses et non moins vastes que les fameuses caves de Champagne. On peut s’en faire une idée en songeant que le nombre des tonneaux employés par la brasserie Barclay et Perkins n’est pas moindre de quatre-vingt mille, coûtant plus de deux millions de francs ; que la bière brassée dans une journée peut s’élever à la quantité de quatre cent cinquante mille litres, et dans une année, à celle de trente millions de litres. Notez qu’il y a dans Londres plusieurs autres brasseries presque aussi considérables, avec un nombre infini de plus petites.

Lorsque Isis et Cérès ont inventé la bière, sans prendre un brevet du gouvernement, elles ne se doutaient certes pas du prodigieux succès de leur découverte ; et, toutes déesses qu’elles étaient, je suis convaincu qu’elles seraient restées bien étonnées et peut-être même humiliées, devant cette œuvre de Titans que l’on appelle une brasserie anglaise.

P. GROLIER.

⊗

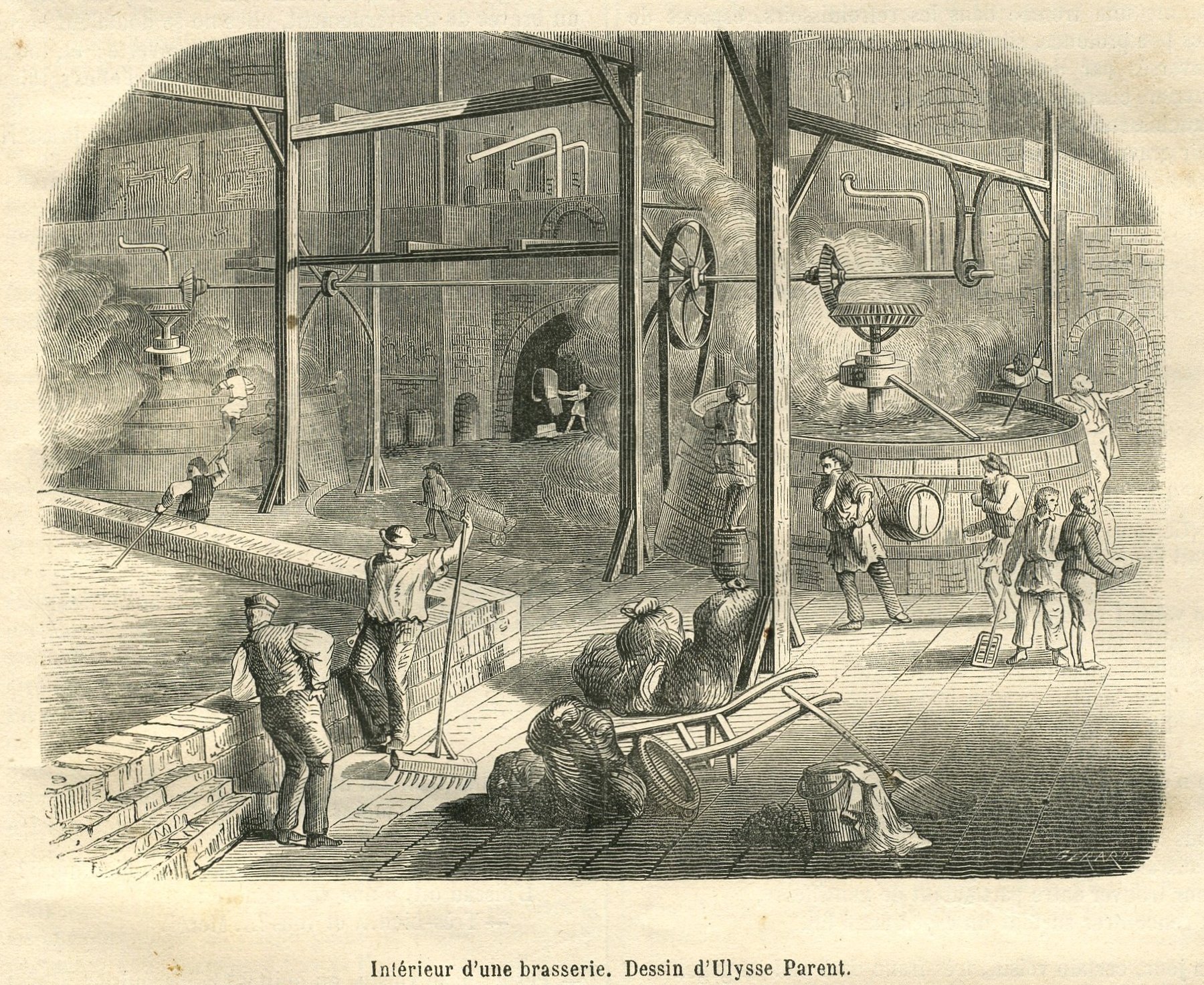

À propos des illustrations de cet article

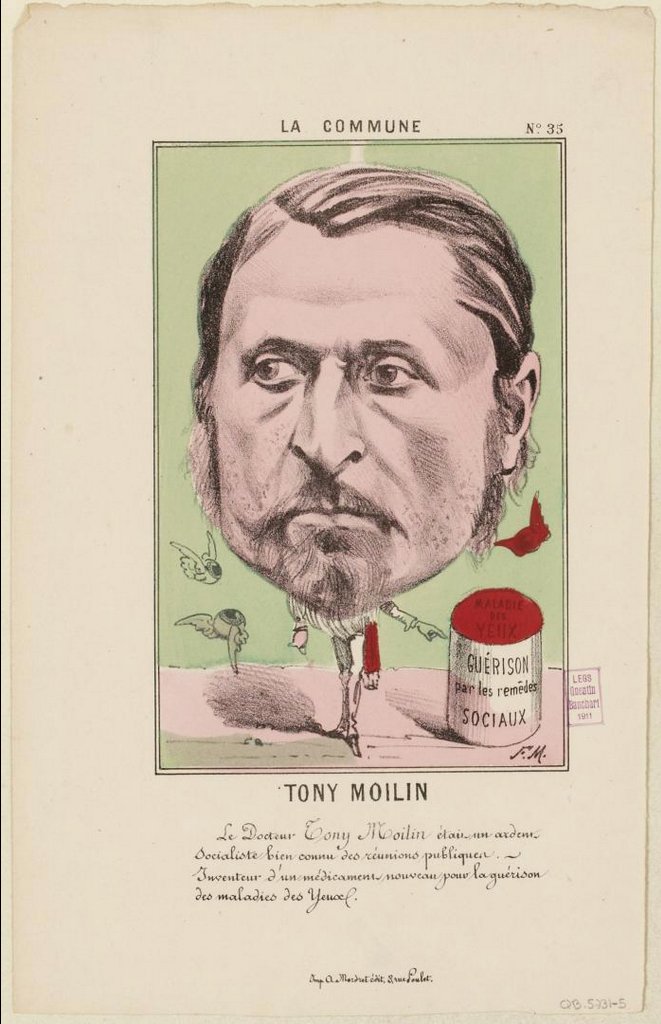

Parmi les illustrations proposées avec cet article, seules deux ornaient le document original, signées Ulysse Parent. La première chargée correspond au goût de l’époque quelque peu pompeuse, elle présente malgré tout la finesse du détail mise en valeur dans la deuxième illustration, sobre et descriptive. Si Pierre Ulysse Parent (1828 – 1880) exerça la profession de dessinateur, il fut surtout un homme politique parisien, franc-maçon, maire du 9e arrondissement engagé pour la Commune du côté modéré. Il démissionna d’ailleurs peu de temps avant la Semaine sanglante quand il ne put réussir à freiner la montée en violence. Cette démission lui valut la grâce, malgré son rôle aux commandes de l’insurrection — ils ne furent que trois à conserver la vie et la liberté — quand on l’arrêta l’avant-dernier jour, le 27 mai 1871. Il en hérita une réputation contradictoire : méfiante bien sûr de ceux qui virent trop des leurs fusillés sans jugement, bienveillante mais lourde de mépris de ceux de l’autre bord politique – à sa mort accidentelle moins de dix ans plus tard, les articles fleurirent dans les journaux tels que Le Figaro, Le Gaulois, etc.

S’il est vrai qu’il s’éloigna d’abord de la politique pour la reprendre à la fin de sa vie, et que dans le doute on pourrait le taxer d’opportunisme, la lecture du texte qu’il écrivit après son emprisonnement apporte une dimension plus humaine, d’un homme peu enclin à la violence. C’est dans cette publication, Une arrestation en mai 1871, d’abord parue dans les colonnes du journal Le Peuple qu’il témoigne des horreurs de la répression sanguinaire des Versaillais, mais aussi de l’attitude lamentable des membres de la haute société réfugiée dans cette ville ; rien ne change sous nos climats, la vulgarité n’est jamais au plus bas étage que chez ceux qui naissent avec une cuillère d’argent dans la bouche au sein d’un milieu qu’ils proclament supérieur, cherchez l’erreur. Ulysse Parent rapporte aussi le jugement et les dernières heures de Tony Moilin, docteur en médecine, communard et utopiste, arrêté en même temps que lui, jugé et fusillé le lendemain. S’il transparaît la terreur qu’il régnait, l’injustice expéditive, et plus tard, la culpabilité d’avoir survécu, la condamnation du médecin qu’il considère comme un rêveur perdu dans le massacre semble avoir précipité son désarroi jusqu’au découragement absolu. Tony Moilin avait écrit et publié en 1869 l’une de ces utopies futuristes, Paris en l’an 2000, qui n’ont pas été oubliées.

Les illustrations associées sont d’une part, une gravure célèbre de Gustave Doré (1832 – 1883) qui n’est plus à présenter, commandée en 1872 pour un ouvrage destiné au public anglais, London, a pilgrimage, une dizaine d’années après cet article ; la planche Over London by rail illustre à merveille la description de Pierre Grollier. D’autre part, j’ai ajouté deux peintures de Louis Léopold Robert (1794 – 1835), un peintre d’œuvres monumentales qui furent remarquées dès son jeune âge. Fils d’artisan horloger, tourmenté par son ascension sociale, il se suicida vilainement. Pourquoi deux, assez semblables de plus ? Parce que la mémoire de Pierre Grollier lui joua un tour quand il cita la peinture L’arrivée des moissonneurs dans les Marais Pontins (1830) (voir ci-dessus dans le texte). Alors que par curiosité j’avais affiché ce tableau, surprise de ne pas comprendre tout à fait la relation entre la scène peinte et celle que décrivait le journaliste, j’avisai une autre peinture qui correspondait parfaitement : Le retour de la fête de la Madone de l’Arc (1827). Vous jugerez ci-dessous sur pièce, elle clôt cette promenade alcoolisée.